今回は、”サッカーで視野を広げる“とはどういうことなのかについてと、”トレーニングに必要な要素“をライフキネティック・トレーナーの視点からお伝えさせていただきます。

既に、当サイトに何度か訪れている方は、私が”ライフキネティック・トレーナー“であることはご存知かと思います。

まだ、”ライフキネティック“の存在を知らない方は、下記の参考記事に目を通してくださいね♪

それでは、次のコーナーから”サッカーの視野“について説明していきます。

目次

①サッカーで視野を広げるとは?

サッカーを始めて間もない頃は、特に”サッカーで視野を広げる“について、細かく指導者やコーチからアドバイスを受けることはないと思います。

しかし、徐々に年代が上がっていくにつれて、

試合や練習中に「もっと視野を広く!」

と言われるようになってくるのではないでしょうか?

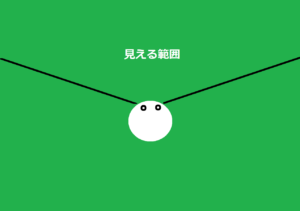

では、この”視野を広くする“ということが、どういう意味なのかを具体的に説明したいと思います。

では早速、視野の意味を調べてみます。

一目で見られる範囲

また、視力が届く範囲

つまり、視野というのは

“視力が届く中で、一目で見られる範囲“を意味しています。

ですから、爬虫類のように顔の側面に突き出た目があるような生き物なら、それなりに視野も広いと思いますが、人間のように顔の前方に目がある場合は、”視野の範囲が限定“されてしまいます。

ちなみに、

“右目と左目で視野の範囲が違っている“

のを皆さんはご存知でしょうか。

右目と左目の中央には、鼻がありますよね?

この鼻があることで、

“右目で見える範囲“と”左目で見える範囲“

が限定されてしまいます。

もし、言葉では理解が難しいという方は、どちらか片方の手で、片方の目を覆ってみてください。

そして、手で覆っていない方の目で、”内側がどれくいの範囲まで見えるのか“を感じ取ってみてください。

どうでしたか?

たぶん、両目で見た時よりも”視野の範囲が狭くなる“はずです。

皆さんは普段(無意識に両目を使って見ている為)、右目と左目で見ている別々の視野にハッキリとした境界線がないことから、片方の目で見える視野というものを意識していません。

しかし、こうやって片方の目を覆うことで、右目と左目の視野の範囲を意識的に感じ取ることができます。

そして、サッカーでは、この両目の視野を効果的に使えるようにすることで、”視野を広げることが可能“となります。

それでは、次のコーナーで

その”重要なポイント“についてお伝えしていきます。

②右目と左目を効率よく使う

先ほどのコーナーで、”右目と左目の見える範囲が違う“ということをお伝えしました。

では、サッカーにおいて、”右目と左目を効率よく使う“ようにする為には、どのような点を意識すれば良いでしょうか?

そのヒントは、

“ボディーシェイプ(当サイトではコーディネーション)“

にあります。

この”コーディネーション“ですが、簡単に説明すると...

ボールを受ける際の身体の向きや使い方

を指して言います。

もう少し分かりやすく説明すると、

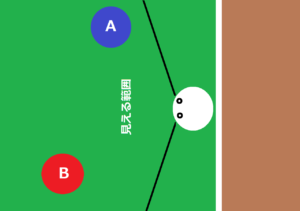

下記のような身体の向きの時、見える範囲が限定されます。

図1

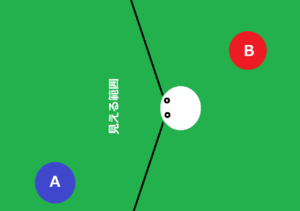

そして、これをコートの位置関係等で身体の向きを変えることによって、面白いことが分かってきます。

図2のように、身体の向きが左方向を向いている時があるとします。

図2

この場合、”青Aは見える範囲に入っている“ので見えます。

しかし、”赤Bは見える範囲外“なので見えません。

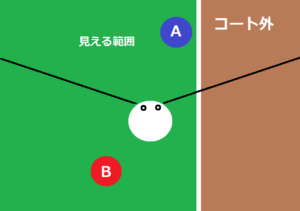

では、こんな状況はどうでしょうか?

図3

サッカーでは、タッチラインやゴールラインがあります。

もし、身体の右側面をタッチライン側に向けてしまうと...

“青Aのいるコートのわずかな範囲“しか見えません。

対して、

“赤Bがいるコート後方側“は全く視野に入っていません。

これでは、両目を使っている意味がありませんよね?

次は、もっと効率的に両目を使ってみましょう♪

図4

どうでしょうか?

先ほどとは違って、

左右の目を使って、”青Aと赤Bが視野に入る“ことができましたね!

図3の身体の向きでは、

“右目の機能を活かせず、左目の機能も制限されている状態“

というのが理解できると思います。

図4の身体の向きは、

“両目を使って、コート全体を見渡せる視野を確保できた状態“

にすることができています。

このように、ある条件が加わることで”視野の範囲が変化“します。

特にサッカーの場合は、

“コート内にいる選手を素早く把握することが大切“

です。

その為に、

“右目と左目の見える範囲を理解して、効率よく使うことが重要“

というのが、ご理解いただけたのではないでしょうか。

さて、次のコーナーでは、”視野を広げるトレーニング“についてお伝えしていきたいと思います♪

③視野を広げるトレーニング

では、このコーナーでは”視野を広げるトレーニング“についてお伝えしていきたいと思います。

ちなみに、ライフキネティックのエクササイズは、”インターネット上で提供できないルール“なので、あくまでも私の経験を踏まえた上でお伝えします。

まず、トレーニングをする上で大切なのが、

“トレーニングをする為の道具“です。

先ほどのタッチラインを見立てたものを使うと良いですね。

基本的にマーカーがあれば大丈夫です。

トレーニング方法は、とっても簡単です♪

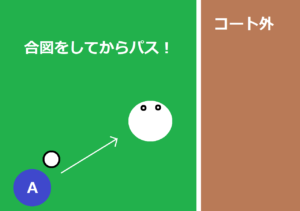

1.図5のように、コートの外を見立ててマーカーを配置

2.マーカーを身体の側面にして立つ

3.パスの出し手は、青Aの辺りから合図をしてからパス!

4.パスの受け手は、青Aの合図を聞いて反応する

図5

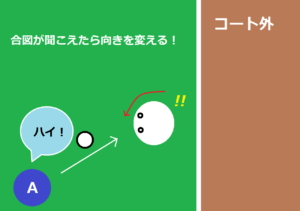

5.図6のように、タッチラインを背にしてトラップする

図6

このトレーニングで重要なポイントは、

“青Aが視野に入っていない状態“でパスを受ける部分です。

何故かというと、パスの出し手が視野に入っていると、事前に身体の向きがそちらの方を向く傾向になってしまうからです。

ですから、”あえて視野に入らない位置“から、合図と同時にパスを出します。

この時、合図が出された瞬間に、受け手が”パスの出し手側を初めて見る“ことになりますが、これがかえって時間的な負荷をかけることになる為、強度の高いトレーニングになります。

ただし、負荷のかけすぎにはご注意ください!

トレーニングをする本人が、”どのくらいのレベルにあって、どのくらいのタイミングで行えるのかを見極めて行う“ようにしてください。

難易度が高すぎると、幼少期はすぐに飽きてしまいます。

それから、合図を出した瞬間からボールは、出し手側に転がっていますので、ボールが自分の所に届く間の”スピード(時間)の感覚“に慣れることも考慮に入れています。

もし、パスの出し手が、パスの受け手の視野に入る位置からになってしまうと、このような高い強度を与えるトレーニングにはなりません。

なお、こうしたトレーニングは、私が高校時代から行ってきたものであり、何ら特別なトレーニングではありません。

今まで “皆さんが知らなかった” だけなのです。

■ 身体の向きを変えることで、両目の機能を有効に使う!

■ 両目を使って、コート全体を見渡せる!

■ 動くボールを瞬時に見ることで、視点を合わせる固視(中心視野)を強化!

■ 動体視力の向上も期待できる!

■ ボールを受ける際のコーディネーションも同時に身につく!

全国大会レベルのサッカー部では、こうした強度を上げたトレーニングを幾つも行いながら、”普段のコーディネーションが楽にできる“ようにしていきます。

ここに、あえて追加で習得しておきたい技術や能力があるとするならば...

それは”古武術の垂直離陸“です。

下記に動画も紹介しておきますので、是非ご覧になってみてください♪

(一部省略していますので、約25秒の動画です)

見た感じは明らかに剣術ですが、この動きをサッカーに応用できたら凄いと思いませんか?

参考記事もご用意していますので、興味がある方は下記の記事にも目を通してみてください♪

ここからは、私の個人的なサッカーのトレーニング理論です。

多くの方は、その技術を習得する(習得させる)為に、その技術を完全にコピーしようとします。

ですが、私の場合、そうしたことは一切しません。

何故かというと、”本人の感覚“をとても大切にしているからです。

ですから、

“見たものをそのまま本人が感じたように行う“

ことが大切です。

そうすることで、今回ご紹介した”視野を広げるトレーニング“によって、サッカーに必要なコーディネーションを”自然に習得“していきます。

そこに、コツとか細かいタイミングの説明等は必要ありません。

何故なら、そのコツやタイミングは”自分で得るべきもの“だからです。

確かに、インターネット上で探せば、この記事よりも優れた解説をしているサッカーサイトがあるはずです。

しかし、そんなものをいつまで見ていても、

“本人にとって必要な感覚“

は備わりません。

皆さんがブランコに乗れたり、

自転車に乗れるようになったりしたのは何故ですか。

それは、”自分で感覚のコツやタイミングを掴んだ“からですよね?

それができるようになる為には、”時間のかかる人“もいれば、”時間をかけずにできてしまう人“もいます。

この時間のかかる人が、少しでも早くできるようにする運動プログラム!

それが”ライフキネティック“だと思ってください♪

他にも、”視野”について記事を書いていますので、是非ご参考にしていただけたらと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、”サッカーで視野を広げる“とはどういうことなのかについてと、”トレーニングに必要な要素“をライフキネティック・トレーナーの視点からお伝えさせていただきました。

まだまだ日本サッカー選手の個人能力は、”海外のサッカー選手たちと比べると低い“と言って良いでしょう。

世界との差を縮める為にも、

“サッカーについてもっと知識を深める必要がある“と思います。

このブログには、サッカー初心者の方(または親御さん)にとって、”知っておくべきサッカーの知識“がたくさん詰め込まれています。

是非、今回の記事だけでなく、過去の記事にも目を通していただいて、世界と日本の差がどのようなものなのかを知っていただけたらと思います♪

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。